交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類について解説いたします。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」

交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

「後遺障害」

交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合にのみ認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症の例としては次のようなものがあります。

・むちうちによる首の痛み

・腰痛

・頭痛

・関節の痛みや手足のしびれ

・慢性的な耳鳴りやめまい

・強い倦怠感

後遺障害の種類

まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

【目の後遺障害】

交通事故による目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。

視力障害

・失明(眼球の喪失、明暗の判別不明又は困難)

・視力低下

調節機能障害

・両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

・注視野の低下、複視

視野障害

・半盲症、視野狭窄、視野変状

瞼の障害

・両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの

瞼の運動障害

・両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの

【耳の後遺障害】

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。

欠損障害

・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

・聴力低下

その他

・耳漏、耳鳴り

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

【鼻の後遺障害】

臭いをつかさどる部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類があります。

欠損障害

・鼻の欠損かつ機能障害

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

・鼻呼吸困難

・嗅覚脱失

・嗅覚減退

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

【口の後遺障害】

口の後遺障害には、咀嚼機能障害や言語機能障害(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

歯牙障害

・14歯以上に対し歯科補綴を加えた

・10歯以上に対し歯科補綴を加えた

・7歯以上に対し歯科補綴を加えた

・5歯以上に対し歯科補綴を加えた

・3歯以上に対し歯科補綴を加えた

味覚障害

・味覚脱失

・味覚減退

【神経系の後遺障害】

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

・局部に頑固な神経症状を残すもの

・局部に神経症状を残すもの、自覚症状が中心で他覚的に証明できない

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症です。

・常に介護を要する

・随時介護を要する

・終身労務に服することができない

・きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

・軽易な労務にしか服することができないもの

・通常の労務に服することはできるが、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

・通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症は神経系の障害であり、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病です。

RSD(CRPS)は、交通事故による怪我の治療完了後も、慢性的な腫れや痛み、しびれが消えない症状です。主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化ですが、末梢循環不全や発汗異常、骨委縮、筋委縮等が生じることもあります。

疼痛性感覚異常(CRPS)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。 そのため、たとえ体に疼痛性感覚異常があっても、交通事故との因果関係を立証することが難しいのが現状です。ペインクリニックや専門外来等の専門医でなければ、そもそも疼痛性感覚異常だという診断すらされず、 被害者ご自身だけで、疼痛性感覚異常の後遺障害等級認定を受けることは非常に難しく、十分な治療や賠償を受けることも困難となります。

【顔・外見の後遺障害】

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。

後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。

・上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合

・外貌に著しい醜状を残すもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

【上肢の後遺障害】

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。

上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。

欠損障害

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1上肢を手関節以上で失つたもの

機能障害

・両上肢の用を全廃したもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

上肢の3大関節とは「肩関節」「肘関節」「手関節(手首)」です。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害。

・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、かつ常時硬性補装具を要するもの

・上肢に偽関節を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

医学的には鎖骨や肩甲骨は上肢に含まれますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として扱われます。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

【下肢の後遺障害】

欠損障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。

また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。

・両下肢をひざ関節以上で失った

・1下肢をひざ関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・1下肢を足関節以上で失った

・両足をリスフラン関節以上で失った

・1足をリスフラン関節以上で失った

リスフラン関節は、足の甲の中央付近にある関節で、足の指と足の甲の骨をつなぐ関節です。別名「足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)」とも呼ばれます。

機能障害

・両下肢の用を全廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢3大関節とは、「股関節」「ひざ関節」「足関節(足首)」です。

変形障害

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。 「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。

下肢の長管骨とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)です。

長管骨とは、手足を構成する細長い骨で、管状の構造になっていることからこの名前が付けられました。長骨(ちょうこつ)とも呼ばれます。

長管骨は、身体の体重を支え、動作を容易にする機能を果たしています。下肢の長管骨は移動動作を行います。

長管骨の両端は太くなっていて、端の部分は「骨端(こったん)」と呼ばれます。「骨端」は、関節を形成する部分です。

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、常時補装具の装着を要するもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・動揺関節で常時、もしくは時々でも補装具の装着を要するもの

・長管骨に変形を残すもの

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘(骨盤の骨(腸骨)の横にある最も突出している部分)から下腿内果下端(くるぶしの最も下の部分)までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。

具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。

・1下肢が5㎝以上短くなったとき

・1下肢が3㎝以上短くなったとき

・1下肢が1㎝以上短くなったとき

【内臓・生殖器の後遺障害】

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。

具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。

【手指の後遺障害】

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害があります。

機能障害

手指の機能障害では、用を廃した手指の本数や症状で後遺障害等級が決まります。

手指が曲がらないという後遺症は可動域制限(機能障害)とされます。

後遺障害における「用を廃したもの」とは、

関節や手指、足指などの機能に著しい障害を有する状態を指します。

関節の「用を廃したもの」とは、

関節の可動域が通常の10%以下まで制限されている状態、または関節が全く動かせない状態を指します。関節内の筋組織が壊死した関節強直や、筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などが原因で起こります。

手指の「用を廃したもの」とは、

手指の末節骨の半分以上を失っている状態、または中手指節関節や近位指節間関節に著しい運動障害を残している状態を指します。

・両手のすべての指の用を廃した

・片手のすべての指の用を廃した

・片手の4本の指の用を廃した

・片手の3本の指の用を廃した

・片手の2本の指の用を廃した

・片手の1本の指の用を廃した

・親指以外の指の第一関節が曲がらない

神経症状

・手のしびれなどの神経症状を医学的に証明できる場合

・手のしびれなどの神経症状が医学的説明に留まる場合

欠損障害

・両手のすべての指を失った

・片手のすべての指を失った

・片手の4本の指を失った

・片手の3本の指を失った

・片手の2本の指を失った

・片手の1本の指を失った

・片手の指骨の一部を失った

「手指を失った」とは

人差し指から小指については、いわゆる第二関節より根元側で切断したもの。(第二関節部分で離断したものを含む)

親指については、いわゆる第一関節より根元側で切断したもの。(第三関節部分で離断したものを含む)

「指骨の一部を失った」とは

指骨のいずれか一部が失われていることがX線写真などで確認できるもの。

遊離骨片(関節内に軟骨や骨のカケラが遊離し移動している状態)の状態も含む。

指先の骨である末節骨が半分以上失われている場合

「指骨の一部を失ったもの」ではなく「用を廃したもの」として扱われ、手指の機能障害として後遺障害認定を受けることになります。

【足指の後遺障害】

機能障害

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の「用廃」とは、「第1の足指(親指)は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節若しくは近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

足指が丸ごと欠損せずに一部だけを失った場合には、機能障害として評価されます。

欠損障害

・両足の足指の全部を失ったもの

・1足の足指の全部を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

最後に

交通事故に遭ってさまざまな悩みや不安のなか治療を受けながら対応しなければならないことが多々あります。今回は後遺症や後遺障害等級について解説しましたので、ご参考ください。

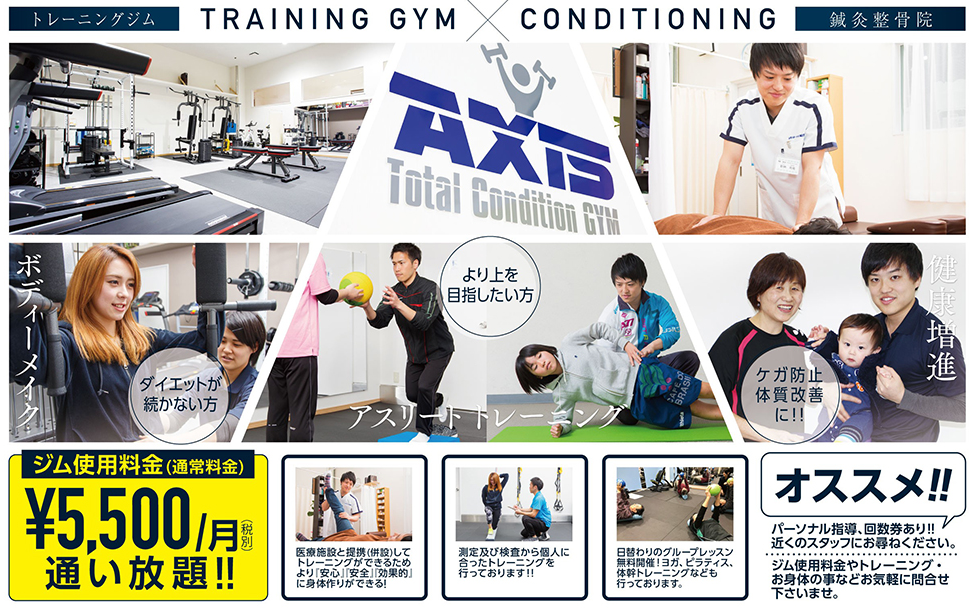

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、弁護士紹介や病院の斡旋、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください)

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。